吴正宝:刀笔春秋——我的刻字艺术之路

八十年代的风,裹挟着改革的朝气掠过黑土地,也吹动了我那颗对刻字艺术炽热的心。彼时,在松花江畔的阿城,我正以刀为笔,以木为纸,在岁月的长卷上凿刻属于自己的艺术印记。1983 年 6 月,我的处女作 “学海无涯” 如一颗新星,跃入黑龙江省首届板刻展的视野。那方正的字形里,藏着我对知识海洋的敬畏,每一刀的起落都似水滴穿石,在观者心头漾起求索的涟漪。次年新春,我的泥瓦刻字又携着泥土的厚重与砖石的硬朗,跻身全国刻字邀请展,让北方的刻字艺术第一次在全国舞台上崭露头角,我心中满是激动与自豪。

1986 年的春天,在阿城书协研讨会上,我振臂疾呼,提出书法创作应向刻字艺术转向的主张,话音未落,便如春雷惊醒冻土,我仿佛看到了刻字艺术蓬勃发展的曙光。七月流火,我顶着烈日组织创作班,手把手传授刻刀的韵律,看着学员们专注的眼神,我满心欢喜;八月十日,阿城工人文化宫灯火璀璨,首届刻字展在这里掀开面纱 —— 百余件作品错落陈列,木纹与墨色交织成诗,参观者摩肩接踵,惊叹声与赞叹声漫过展厅的每一个角落。这场展览如燎原之火,很快烧到哈尔滨,烧到省书法中心,让刻字艺术在龙江大地遍地生花,我内心的成就感难以言表。

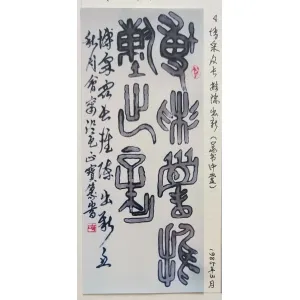

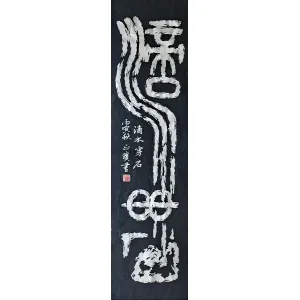

1987 年 2 月 23 日,北京的雪尚未消融,中国美术馆内却暖意融融。我的阿城刻字作品展在此隆重开幕,9 幅作品中,“神龙” 尤为夺目 —— 虬劲的龙纹在木板上腾跃,刀痕深浅间似有云雾翻涌,仿佛一声龙吟便能破壁而出,这是我倾注了诸多心血的作品。《人民日报海外版》等三家报刊争相刊载,让这股来自我手中的刻字旋风,跨越山海,飞向更远的地方,我激动得几夜难眠。四月,我又牵线搭桥,创办中国阿城刻字交流展,让不同地域的刻字艺术在此碰撞出璀璨火花,看着大家相互交流、共同进步,我深感欣慰。

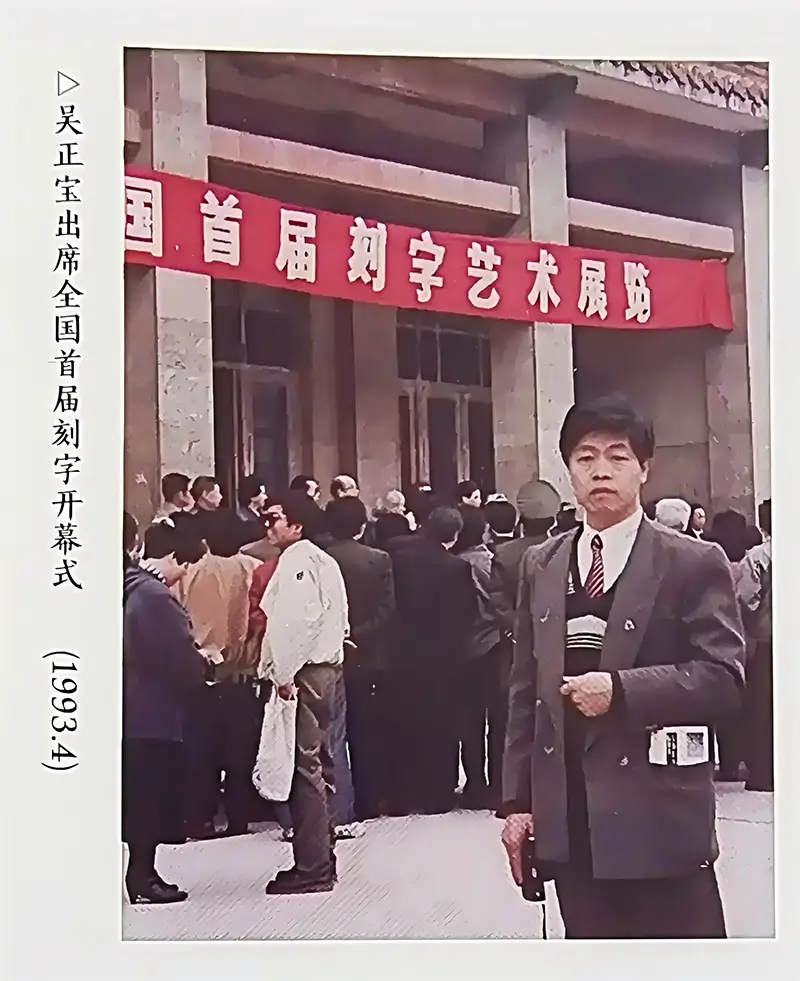

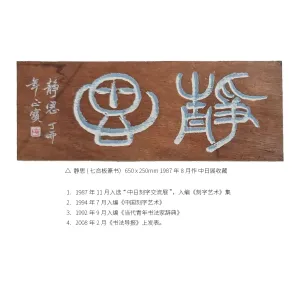

时光流转至 1991 年,我已担起市文联秘书长的重任,却始终放不下手中的刻刀,它早已成为我生命中不可或缺的一部分。一月的上海寒气逼人,我在创作室里挥汗如雨,刻刀与木板的撞击声清脆如铃,那声音于我而言便是最美的乐章。五月十八日,首届中国书法艺术博览会分会场黑龙江美术馆内,“阿城刻字新作展” 惊艳亮相,“路遥知马力” 等 6 幅我的作品静静伫立,刀痕里藏着我对岁月的沉淀,笔意中透着我对人生的哲思。十月的广西柳州,秋意正浓,我应邀参加中国书法艺术博览会闭幕式,在中国书协刻字研究会成立大会上,作为中国刻字艺术家代表致贺词,字字铿锵,道出了我们刻字人对艺术的赤诚。同月,我受聘为全国讲习班教师,将自己的技艺与心得,如春风化雨般播撒给更多追梦人,能为刻字艺术的传承贡献力量,我无比荣幸。1993 年四月的洛阳,牡丹正艳,全国首届刻字展上,我的作品 “求是” 与论文《略谈刻字艺术》双双入选,理论与实践的双翼,让我的艺术之路愈发宽广,我对未来充满了期待。

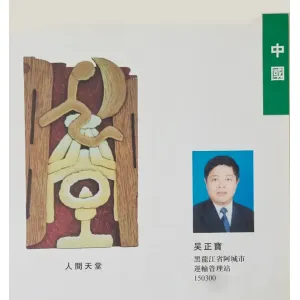

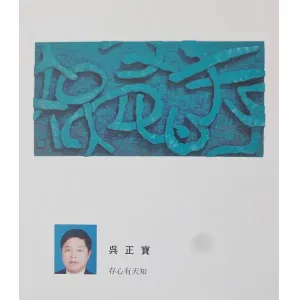

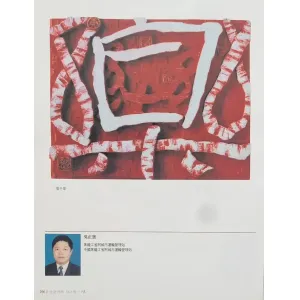

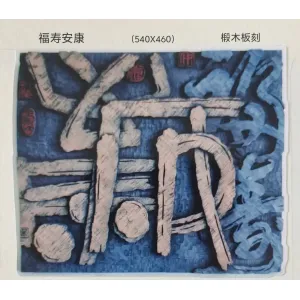

迈入新世纪,我的刻刀转向现代刻字领域,在传统与创新的交汇处开辟新境,这是我艺术之路上的又一次探索。2002 年十一月,我当选省书协理事、刻字委员会副主席,肩上的担子更重,手中的刀却愈发精准,我深知自己肩负的责任。2003 年深秋,我的刻字 “盼” 在黑龙江首届刻字展上摘得金奖 —— 那笔触间的期盼,似是我对艺术的执着,又似是我对时代的深情,让观者无不动容,这份认可让我备受鼓舞。此后,“天地人和” 等我的木板刻字相继入选全国第五届(厦门)、第六届(大庆)、第七届(无锡)刻字作品展,每一次亮相都带着我对黑土地的热爱,带着黑土地的质朴与雄浑。国际舞台上,我的作品连续跻身第八至十二届国际刻字交流展,随中国书协刻字代表团远赴新加坡、韩国参加开幕式时,看着自己的作品与世界对话,刀痕里便多了几分文化自信的温度,我为中国刻字艺术能走向世界而骄傲。

四十载刀光笔影,我将生命的热忱刻进木纹,将时代的印记留在刀痕。那些沉默的木板,因我的雕琢而拥有了灵魂;那些冰冷的刻刀,因我的执着而流淌出温情。这不仅是我一段艺术历程的记录,更是我用刀笔书写的人生史诗,在时光的长河里,它将愈发厚重,愈发璀璨。