吴正宝:传统艺术的守成与创见

案头的毛笔与刻刀并肩而立,电脑屏幕上,人工智能正生成一幅《寒江独钓图》的变体。算法精确计算了留白比例,甚至模仿出了范宽笔触的 “雨点皴”,但那钓翁的蓑衣褶皱里,总少了点风雪吹过的瑟缩感。与传统艺术相伴半世纪,忽然明白这场笔墨与算法的相遇,不是对抗,而是一场跨越时空的对话 —— 传统艺术如老树盘根,深扎在文化的土壤里;人工智能似新抽的枝芽,带着技术时代的锐气,二者本可在阳光雨露下共生长。

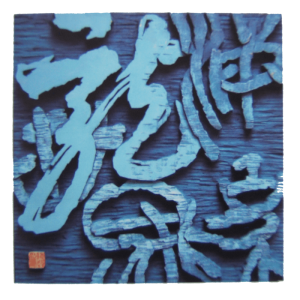

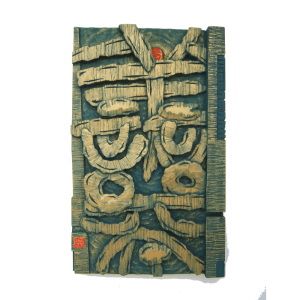

书法:键盘敲不出的笔意

去年在书法研修班,见年轻学员用手写板连接程序,输入 “永字八法” 的参数,屏幕上立刻生成标准的楷书范本。学员们惊叹于算法的精准,我却指着自己临帖的残纸道:“你们看这‘捺画’的收尾,墨色由浓转淡,是因为腕力渐松时的自然流露,程序能算出角度,算得出力气的衰减吗?”书法的灵魂,在那些不合逻辑的细微处:王羲之写 “兰亭” 二字,“之” 的收笔忽然加重,是酒意上头的随性;颜真卿写 “祭侄”,笔画突然颤抖,是悲从中来的失控。这些违背 “标准” 的笔触,恰是情感最真实的留痕。

但我不反对用扫描仪保存碑帖。年轻时为临摹《张迁碑》,专程赴泰安拓片,如今用高清影像就能看清石花的分布,反倒能更专注于笔意的揣摩。有位学生将《九成宫》的字迹拆解成数据,分析欧体结字的黄金比例,再用这些规律指导临帖,进步远超同龄人。这让我想起活字印刷的发明,并未让书法消亡,反而让经典得以更广泛地传播。技术若能成为读帖的放大镜,而非写字的替代者,便是传统之幸。

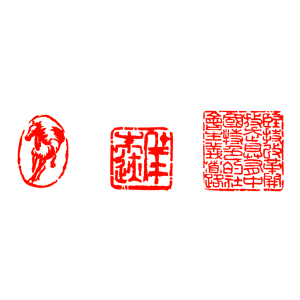

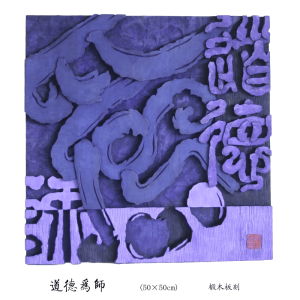

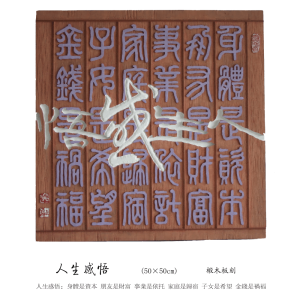

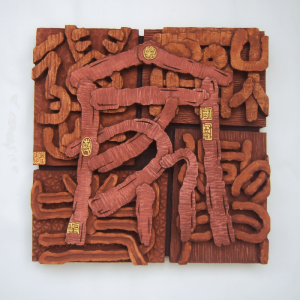

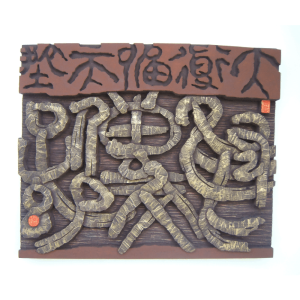

篆刻:代码解不开的石性

实验室的激光雕刻机正演示治印,三分钟刻好一方 “金石乐”,线条比手工更均匀。但操作者不知道,我案头那方 “梅影” 印,故意保留了石料天然的裂纹,让梅枝仿佛从石缝里钻出来。恩师曾说 “石有灵性”,昌化石的朱砂点会随温度变色,青田石的冻地遇水会泛光,这些算法归纳不出的 “脾气”,恰是创作的灵感来源。前年刻 “观海” 印,本想刻圆朱文,见石料边缘有处凹陷,便顺势刻成波浪纹,反倒有了 “潮来天地阔” 的意境。

这种 “因石制宜” 的智慧,恰能与技术互补。学生用 3D 建模设计印稿,再用机器完成粗加工,最后由我用刻刀修饰细节 —— 那些程式化的回纹边框,经手工一调整,忽然有了刀劈斧凿的力度。就像古玺印从铸造到凿刻的演变,工具的革新总能拓展艺术的边界。但见过太多机器批量生产的印章,千篇一律的 “福” 字印面,没有刀痕的深浅变化,更没有刻者的心跳节奏,终究成了没有灵魂的工艺品。篆刻的真谛,是让石头记住人的温度,而非让代码覆盖所有的手工痕迹。

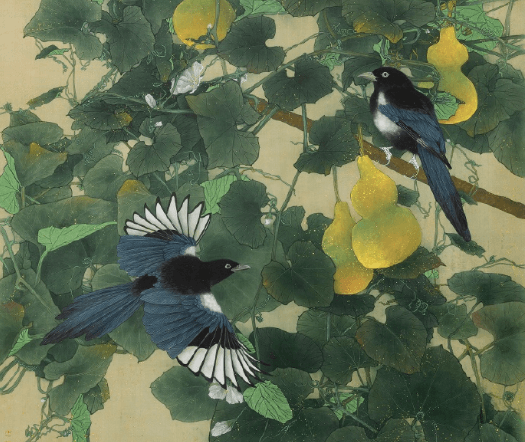

国画:像素拼不出的气韵

人工智能画展上,一幅《百鸟朝凤》引来围观,程序混合了黄筌的工笔与徐渭的写意,色彩搭配无可挑剔。但画中那只凤凰的眼神,总缺了点顾恺之 “迁想妙得” 的神采。国画讲 “气韵生动”,不是形态的逼真,而是物象的生命力:齐白石的虾,看似简单几笔,却能看出在水里游动的力度;八大山人的鱼,翻白眼的姿态里,藏着孤傲的人格。这些 “画外之音”,需要创作者对生活有深刻的体察,算法能模仿笔触,却读不懂画者对生命的理解。

但数字技术能拓展国画的表达。有位画家将卫星云图转化为山水画的构图,用遥感数据表现山川的肌理,再以传统笔墨渲染,画出的《大地脉络》既有现代感,又不失水墨的空灵。这让我想起敦煌壁画,画师们吸收了印度佛教的造像技法,却画出了中国化的飞天,成就了艺术的融合。传统不是固步自封的堡垒,当技术为观察世界提供新视角,笔墨自然能生长出新的意境。

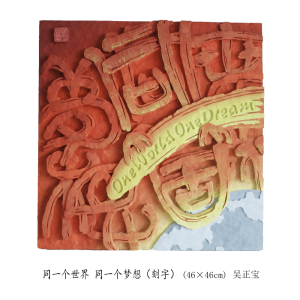

共生:传统艺术的未来式

美术馆的互动装置前,观众用手势控制屏幕上的墨滴,随手一挥便成一幅写意画。孩子们笑得开怀,这让我想起童年在沙地上画小人的快乐 —— 艺术本就该是人人可亲近的。有人担心人工智能会让传统技艺失传,我却在社区课堂看到,退休老人用绘画软件学工笔,比临摹《芥子园》更易入门,反而激起了深入学习的兴趣。

真正的危机不在技术,而在对传统的误解。把 “复古” 当传承,将 “创新” 当颠覆,才是艺术的陷阱。就像故宫的文物修复师,用现代黏合剂加固古画,却坚持用传统技法补全缺损的笔触,这种 “守正创新”,恰是传统艺术的生存之道。人工智能能成为最好的助手,帮我们整理资料、拓展思路,但永远替代不了人对生命的感悟、对文化的敬畏。

暮色中,我铺开宣纸,提笔蘸墨。窗外的灯光映在纸上,与月光交织成奇妙的光影。忽然想画一幅《古今对话图》:左边是伏案临帖的古人,右边是用电脑查资料的今人,中间用一道墨痕相连。或许这幅画里,藏着传统艺术最好的未来 —— 让笔墨记得来路,让算法照亮前程,在守成与创见之间,走出一条属于这个时代的艺术之路。