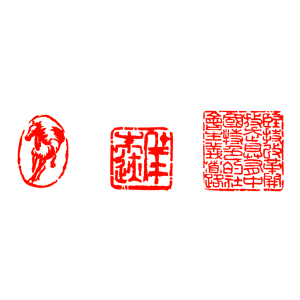

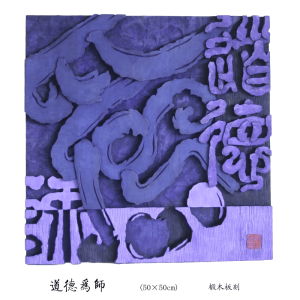

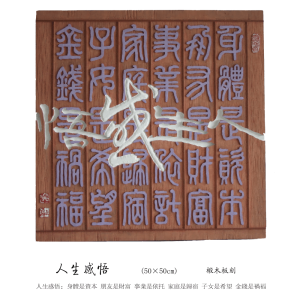

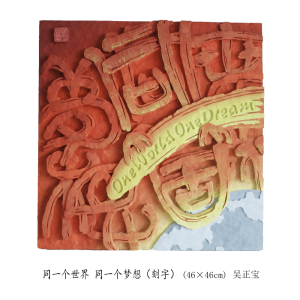

吴正宝:篆刻艺术的守正与拓新

案头的电脑屏幕亮着,上面是人工智能生成的 “清风明月” 印稿。算法精确计算了笔画间距,模拟了浙派切刀的刀痕角度,甚至连石质的崩裂效果都做得惟妙惟肖。但指尖摩挲着真实的青田石,忽然觉得这方虚拟印稿缺了点什么 —— 是刀头的温度?是石屑的微腥?还是刻到第三字时,忽然想起少年时在月下捉萤火虫的走神?

去年在杭州参加艺术论坛,见年轻学者用程序批量生成篆刻作品,输入 “梅兰竹菊” 四字,瞬间跳出百种章法设计,有仿秦汉玺印的,有拟明清流派的,甚至能混合齐白石与吴昌硕的风格。围观者啧啧称奇,我却在那些完美的线条里看到了某种冰冷 ——人工智能能模仿刀痕的形态,却读不懂刀痕里藏着的呼吸。就像博物馆里的青铜器复制品,能精确到纹饰的每道弧线,却永远少了真品身上那层与岁月共生的包浆。

初学治印时,恩师总说 “石有性情”。青田石脆,走刀需爽利;寿山石绵,运刀当含蓄;昌化石多砂钉,要像对待倔强的友人,懂得避让与妥协。这些微妙的感知,是数十年与石头厮磨的直觉,算法或许能通过大数据归纳石质的硬度参数,却无法体会某块石料在阳光下泛出的特殊光泽,如何让刻者忽然想改变原定的章法。前年刻 “随园” 二字,原计划用圆朱文,见石料左侧有天然的朱砂斑,便临时改成白文,让红斑如园中的花石,反倒成就了意外之趣。这种因势利导的创作,恰是人工智能难以企及的灵动。

但我并不排斥代码与刻刀的相遇。去年指导学生用 3D 建模软件设计印钮,再用激光雕刻初步成型,最后由人手修刀点睛。那些程式化的云纹底座,经刻刀的最后几下调整,忽然有了手工的温度。这让我想起活字印刷术的发明,毕昇用胶泥制成单个字模,却在排版时保留了匠人对版面节奏的把控。技术从来不是艺术的敌人,关键在于如何让工具成为手的延伸,而非心的替代。就像篆刻从甲骨刻字到青铜铸造,从玉石琢磨到石材治印,每次工具的革新,都让艺术获得新的表达维度,但从未改变 “以心驭刀” 的本质。

有人担忧人工智能会让篆刻沦为流水线产品,我却在年轻创作者的探索中看到希望。有位学生用算法分析《说文解字》的构字规律,生成数千种篆字变体,再从中挑选适合入印的形态,刻出的 “数字” 二字,既有古文字的骨相,又带着像素时代的趣味。这种探索不是对传统的背离,恰如邓石如将隶书笔法融入篆书,吴昌硕以石鼓文改造印面,都是在传统的根上嫁接时代的枝芽。真正的传承,从来不是守着故纸堆重复过去,而是带着古人的智慧走向未来。

算法的精确与手工的残缺,或许本是互补的两面。人工智能能快速提供百种章法方案,为创作者打开思路;而人的价值,正在于从这些方案中选出那个 “唯一”—— 不是逻辑上最合理的,而是与当下心境、石料特性、时代精神相契合的选择。就像晋人写《兰亭序》,二十多个 “之” 字各不相同,不是刻意求变,而是书写时情感自然流淌的结果。这种 “不完美的完美”,是机器的理性难以抵达的境界。

夜深人静时,常对比案头的两件作品:一件是人工智能生成的 “松风” 印稿,线条精准如数学公式;一件是自己刻了半截的 “竹雨”,有几处因手抖造成的意外崩裂。月光下,后者的残缺里竟似有竹影摇曳、雨声淅沥。忽然明白,篆刻的魅力,正在于它记录了创作过程中的所有真实 —— 包括犹豫、失误、顿悟与妥协。这些无法被算法简化的细节,恰是艺术最珍贵的生命力。

或许未来的篆刻史会写下:当代码遇上刻刀,艺术找到了新的对话方式。但我始终相信,无论工具如何迭代,那方小小的印石上,最终要刻下的,永远是人的体温、心的跳动,是每个时代独有的精神印记。就像此刻,窗外的雨声敲打着芭蕉,我蘸墨在印石上写下 “听雨” 二字,决定明天用最传统的冲刀,刻出这自然与心灵的共鸣 —— 至于算法,就让它做个安静的旁观者吧。