吴正宝:墨色山河,国画里的意与境

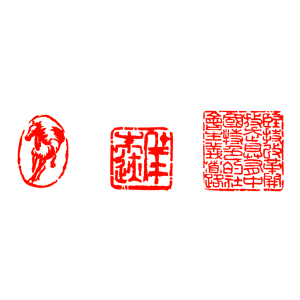

案头的砚台刚添了新墨,宣纸上还留着昨夜画与篆刻相伴半生,总觉得国画与这两者血脉相连 —— 篆刻是在方寸石上经营乾坤,书法是让笔墨跟着心性游走,而国画,则是把天地万物都纳入笔尖的开合聚散里。

初学画时,对着《芥子园画谱》描红,梅枝的顿挫、竹叶的穿插,都按谱中定式临摹,画出来的东西却像剪纸贴在纸上,了无生气。恩师见我整日与线条较劲,带我行至后山竹林:“你看风过处,竹叶有俯有仰,有卷有舒,哪有两片完全相同?画谱是引路的拐杖,不是圈地的栅栏。” 后来在黄山住了半月,晨起看云雾从山谷里漫出来,将松树半截吞没,忽然懂了 ——国画的妙处,不在形似的精准,而在捕捉物象转瞬即逝的气韵。就像范宽画《溪山行旅图》,那主峰巍然如青铜铸就,却在石缝间藏着几株倔强的杂树,让整幅画有了呼吸的节奏;倪瓒的《渔庄秋霁图》,疏朗的坡石间只几株枯木,留白处却似有无尽江湖,观者自能读出画外的风与月。

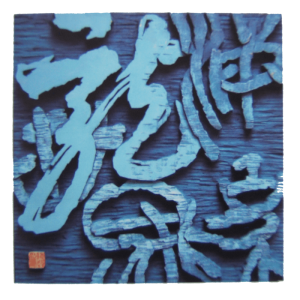

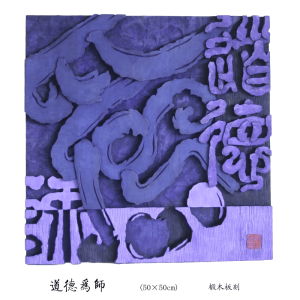

世人常说 “画分三科”,山水、花鸟、人物各有门径,在我看来,它们共用着一套 “笔墨语法”。画山水时的 “皴擦点染”,与写篆书时的 “屋漏痕” 笔法同源;画花鸟时的没骨晕染,恰似篆刻中朱文的藏锋敛锷;画人物时的衣纹勾勒,分明带着行草的使转韵律。二十年前为《韩熙载夜宴图》做临摹题跋,见顾闳中画乐伎的飘带,线条细如游丝却力能扛鼎,忽然悟到:笔墨是国画的筋骨,情感是国画的血脉。黄公望画《富春山居图》,用了七年时间,画卷上的每一笔都浸着他对富春江的眷恋;徐渭画墨葡萄,笔锋癫狂如醉汉,那淋漓的墨痕里藏着的,是怀才不遇的愤懑与孤高。脱离了真情实感的笔墨,再精妙也只是技巧的堆砌,好比无魂的木偶,徒有其形而已。

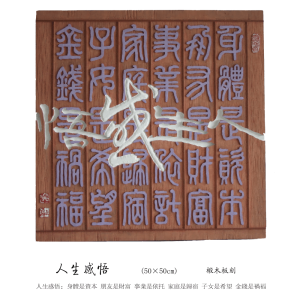

如今展厅里的国画,不乏尺幅巨大、色彩艳丽之作,细看却不见笔墨的深度。我总想起在故宫见的宋徽宗《瑞鹤图》,那二十只仙鹤姿态各异,却只用简约的线条勾勒,石青的天空纯净如洗,反让祥瑞之气扑面而来。这让我想起治印时的 “计白当黑”—— 国画的留白,不是画面的空白,而是给观者留足想象的空间。去年画《秋江独钓图》,只在纸中央画一老翁披蓑衣坐钓船,四周全是留白,却有人观画后说:“仿佛听见了芦苇丛里的秋虫声。” 这便是留白的妙处:画者只点出 “钓” 的意,观者自能补出 “江” 的境,笔墨与想象相遇,才生出完整的艺术世界。

有人说西画讲究光影透视,国画的 “散点透视” 是落后的技法,这实在是误解。画《清明上河图》的张择端,让观者的目光能随汴河两岸游走,从虹桥到码头,从酒肆到官衙,一处处看过去,如亲历一场北宋的市井繁华;王希孟的《千里江山图》,用青绿山水铺展千里风光,峰峦叠嶂间却藏着游观的路径,让观者在画中可游可居。国画的视角,是流动的、亲和的,它不要求人站在固定位置 “审视” 自然,而邀请人走进画中 “参与” 自然。就像我画兰草,从不画满纸,总留几处空隙,让观者觉得自己正站在窗前,看那兰草从石缝里探出头来,鼻尖仿佛能嗅到淡淡的幽香。

笔墨的锤炼,需经 “三层境”。初学时求 “像”,练的是手腕的控制力,让线条听话、造型准确;再进时求 “变”,懂得在法度中求突破,如齐白石画虾,晚年将虾的腿由十只减为六只,更显灵动;最高层是求 “化”,让笔墨与心性浑然一体,如八大山人画鱼,寥寥数笔,鱼的眼睛却翻白向上,那股孤傲之气,非技巧所能企及。我画梅三十年,从胭脂点瓣的工笔,到水墨写意的枝干,如今反倒爱用秃笔蘸浓墨,任笔锋在纸上磕磕绊绊,画出的梅枝如老龙探爪,虽不复年轻时的精致,却多了几分与岁月抗衡的倔强。这或许就是国画的魔力:它记录着每个阶段的生命状态,笔痕里藏着的,是年轮,是心事,是从未老去的赤子之心。

常有人问国画的未来何在,我却在孩童涂鸦里看到希望。邻居小孩拿毛笔蘸清水在石阶上画蝌蚪,歪歪扭扭的线条里,竟有齐白石画蛙的稚趣。这让我想起在西安半坡看到的彩陶纹样,先民在陶罐上画的鱼纹,简率却充满生命力。国画的根,从来不在美术馆的玻璃柜里,而在每个人对美的本能向往中。我们这代人能做的,是守住笔墨里的 “道”—— 不必刻意模仿西方的观念,也不必固守古人的程式,当我们真诚地面对自然、面对内心,笔下自然会生长出属于这个时代的枝叶。就像黄宾虹晚年的山水,将西画的光影融入墨法,却依然是骨子里的中国气派,那是因为他早已将传统嚼碎了咽进肚里,再吐出时,便成了自己的血肉。

暮色漫进窗棂时,案头的《秋山问道图》刚添了几笔苔点。忽然觉得,画画与做人其实同理:年轻时追求浓墨重彩的绚烂,年长后才懂得淡墨轻岚的悠长。那些刻意留白的地方,不是未完成的缺憾,而是留给时光的注解。此刻砚中的墨尚未干,窗外的月光正落在宣纸上,且再画几笔远山,让这墨色山河,载着今夜的思绪,流向不知名的远方。