吴正宝:笔墨间的传承与新生

提笔落墨四十余载,案头的砚台早已包浆温润,腕间的力道却仍在与纸墨博弈。世人常问书法的真谛何在,在我看来,这笔锋翻转间藏着的,既是千年文脉的回响,更是每个书写者鲜活的生命姿态。

少年时临《九成宫》,总执着于横画的倾斜角度、竖钩的出锋力度,以为形似便是极致。恩师却敲着我的手背道:“欧体的险绝,不在笔画的起止,而在结字里藏着的那口气。” 后来在西安碑林驻足三月,看颜真卿《祭侄文稿》的墨痕淋漓,忽然懂了 ——书法从来不是刻板的复制,而是将内心的波澜注入笔墨的过程。那些看似随意的飞白,实则是情感奔涌时的自然留痕;那些刻意收敛的笔锋,恰是胸中有丘壑的克制表达。

记得三十年前在江南写生,见老木匠刨木时,刨花如卷云般飘落,忽然悟到行草的使转之道。木工推刨讲究 “顺势而为”,遇木节则轻提慢推,逢顺纹则疾行无阻,这与草书 “笔断意连” 的韵律何等相似。后来临摹张旭《古诗四帖》,特意在案头摆了柄木工刨,写至狂放处,便停下来摩挲刨刃的弧度,渐渐体会到:书法的节奏不仅藏在碑帖里,更藏在生活的肌理中。卖豆腐的老汉沿街叫卖,声调抑扬顿挫如吟诵;挑夫负重登阶,脚步深浅交替似行楷 —— 天地间本就有无数 “活的字帖”,只待有心人体悟。

如今展厅里常见炫技式的狂草,笔走龙蛇间却不见精神内核。我总想起年轻时在敦煌看到的写经残卷,抄经人或许无名,笔下的小楷却字字安稳如磐石。那是因为他们落笔时怀着敬畏,每一笔都像是在与古人对话、与天地沟通。书法的 “法”,从来不是束缚创造力的枷锁,而是让情感找到出口的通途。就像王羲之写《兰亭序》时,酒酣耳热之际,笔下的 “之” 字各有姿态,正是因为他早已将笔法内化为呼吸般的本能,方能在随性中见法度,在法度中显性情。

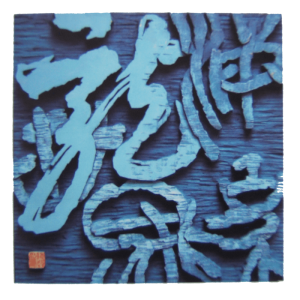

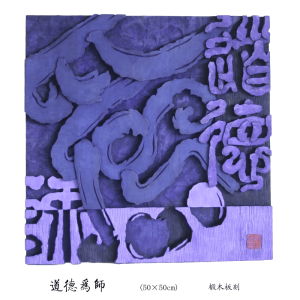

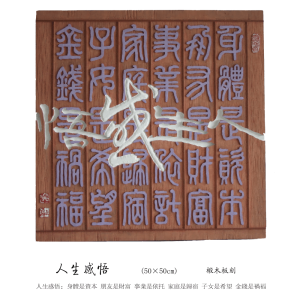

曾有青年问我:“篆书笔画匀净,是不是最容易写?” 我让他用筷子蘸水在石桌上写 “龙” 字,他写得横平竖直,却形如僵虫。我接过筷子,腕转如拧绳,笔锋忽沉忽浮,那字便有了鳞爪舞动之姿。“篆书的‘匀’,是铁线里藏着筋脉的弹性,不是死水般的平。” 就像秦代刻石,看似字字方正,实则每一划都藏着工匠抡锤时的力度变化。每种书体都有其独特的 “语气”:甲骨文如刀劈斧凿,带着先民的质朴呐喊;隶书似宽袍大袖,透着汉代的雍容气度;行书若闲庭信步,藏着晋人的风雅韵致 —— 选择何种书体,实则是选择用何种语气向世界说话。

有人说电脑时代提笔的机会少了,书法会成为博物馆里的标本。我却在教孩童写字时发现,当他们用稚嫩的手握住毛笔,看着墨色在宣纸上晕染开的瞬间,眼里闪烁的光芒与千年前的学书者并无二致。书法的生命力,正在于它能跨越时空,唤醒人对美的本能感知。去年在乡村小学支教,见孩子们用毛笔蘸米汤在土墙上写字,虽无宣纸的细腻,墨色的浓淡变化却别有意趣。那刻忽然明白:只要还有人愿意用手触摸笔杆,用心灵感受墨香,书法就永远不会褪色。我们这代人能做的,便是守住笔墨里的根,再将时代的风揉进砚台 —— 不必刻意追求 “创新” 的噱头,当生活的阅历足够丰厚,当对传统的理解足够深刻,笔下自然会生长出属于这个时代的筋骨。

昨夜临帖至三更,窗外雨声淅沥。蘸墨时忽然觉得,这毛笔与宣纸的相遇,多像人与人的相逢 —— 初时生涩,久则相知。书法的魅力,或许就在于此:它让我们在快节奏的世界里,找到一种与自己对话的慢,在墨香氤氲中,触摸到文明传承的温度。此刻案头的宣纸已备好,砚中宿墨泛着微光,且让我再写几行,与古今同道共赴这场笔墨之约。