吴正宝:石上乾坤,篆刻里的方寸之道

案头的刻刀换过三十余柄,青田石的碎屑积了半箱,俯身与石头对话的时光,竟比提笔写字还要悠长。世人看篆刻,多惊羡于印面的朱白分明,却不知那方寸之间藏着的,是刀与石的厮磨,是字与心的交融,更是从殷商甲骨一路绵延至今的文明密码。

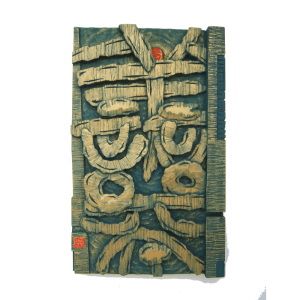

初学治印时,总贪求刀法的繁复。仿浙派的切刀,恨不得一刀一顿挫,刻出的线条却如断木残枝;学皖派的冲刀,追求爽利的刀痕,印面反倒显得轻浮空泛。恩师见我整日与石头较劲,递来一方古玺拓片:“你看这‘王’字,三横间距不等,竖画略向左倾,却稳如泰山。篆刻的妙处,不在刀痕的多寡,而在字法里藏着的那股气。” 后来在故宫见战国 “行气玉佩铭”,那些蝌蚪状的文字蜿蜒如活物,忽然悟到:石头是死的,刀是冷的,唯有将心气注入其中,印面才能呼吸。就像良渚文化的玉琮刻符,先民握着简陋的工具,却能在坚硬的玉石上刻出灵动的线条,那是因为他们刻下的不是冰冷的符号,而是对天地神灵的虔诚叩问。

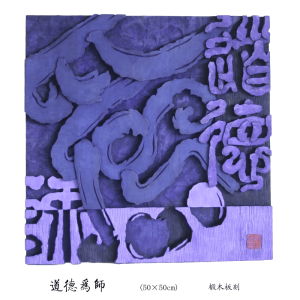

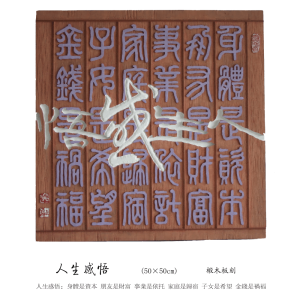

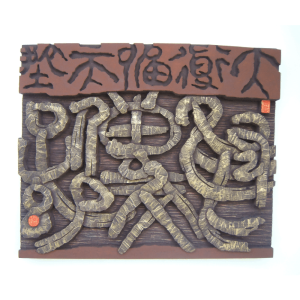

治印先治字,这是刻了半辈子石头才参透的道理。二十年前在西安考察秦权量铭文,见那些诏版上的小篆,笔画随器形而变,或长或短,或肥或瘦,却始终保持着重心的安稳。这让我想起刻 “守拙” 二字时的经历:初刻时将 “拙” 字的 “提手旁” 刻得方整,“出” 字拉得颀长,看似匀称,却像个站不直的人。后来参照《石鼓文》的结体,将 “提手旁” 收窄,让 “出” 字的竖画略向内敛,印面忽然有了筋骨 —— 原来文字在印面上的姿态,如同人在世间的立身,不必求全求美,贵在各安其位,各得其所。如今见年轻学子一味模仿名家印谱,将 “之乎者也” 刻得与原拓分毫不差,却忘了文字本是活的生命体,在不同的印材、不同的章法里,本该有不同的生长姿态。

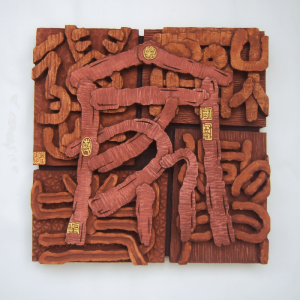

刀法学成易,刀意悟透难。刻白文印时,常想起北方的老石匠凿碑,一锤下去,石屑飞溅,凿痕却如老树盘根,苍劲有力;治朱文印时,总念及江南的竹编艺人,篾丝交错间,疏密有致,暗藏韵律。其实篆刻的刀法,从来不是孤立的技巧:冲刀如策马平川,需腕力沉稳,方能一往无前而不跑偏;切刀似登山拾级,要步步为营,才能顿挫中见连贯;双刀法好比双人舞,左右刀痕需默契呼应,差之毫厘便会失了平衡。去年刻 “听松” 二字,初刻用单刀,线条刚硬如铁,却少了松风的灵动。后来改用双刀法,左侧刀痕稍重,右侧略轻,让线条有了迎风摇曳的弧度,盖在纸上,竟似能听见松涛阵阵 ——刀痕是刀法的留痕,刀意是心境的投射,唯有让刀听从心的指引,才能在石头上刻出山川草木的精神。

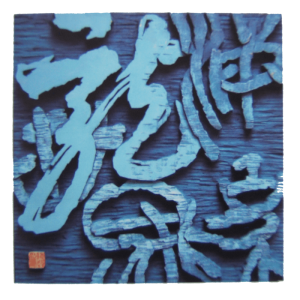

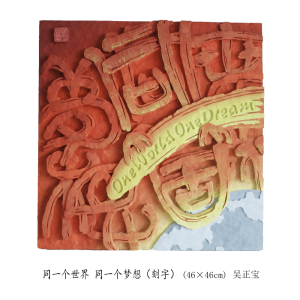

章法布局,是篆刻的 “谋篇布局”。曾见一方明代何震的 “笑谈间气吐霓虹”,七字分三列,“笑” 字收窄,“谈” 字舒展,“间” 字略扁,“气” 字高耸,看似随意,实则字字相生,如星罗棋布。这让我想起在苏州园林看假山,湖石的堆叠无一定之规,却能在有限的空间里造出峰回路转之景。治印也是如此,字数多则需密不透风,如 “七十二峰深处” 印,字字穿插避让,却繁而不乱;字数少则要疏可走马,像 “墨戏” 二字,留白处如晴空万里,反倒衬得文字更显精神。刻 “观海” 印时,我将 “观” 字的 “见” 部拉长,让 “海” 字的三点水如浪花翻涌,印边故意留了几处崩裂,恰似海浪拍岸的痕迹 —— 章法的妙处,正在于打破方正的桎梏,让文字在印面上活起来,与观者的想象对话。

印钮的雕刻,常被视作锦上添花,我却视其为印面的延伸。刻 “梅妻鹤子” 印时,在印顶雕了只缩颈的仙鹤,羽翼用浅浮雕,只勾勒轮廓,却似有晚风拂过;治 “南山松” 印,将印钮刻成扭曲的树干,疤结处特意留了刀痕,仿佛能嗅到松脂的清香。其实秦汉的官印多无钮,仅以绳穿系,却自有威严;明清的文人印讲究印钮与印文呼应,是将金石与书画融为一体的巧思。印钮不是装饰,而是印面意境的延续,就像一首诗的题跋,一段曲的尾声,要与主体浑然天成,方为上品。曾见有人刻 “荷风” 印,却在印顶雕了条盘龙,这般张冠李戴,好比在古琴上安个铜铃,再好的工艺也失了韵味。

如今展厅里的篆刻,不乏精工细作之品,却少见打动人心之作。有人用电脑设计印稿,激光雕刻,线条精准如机器,却没了刀与石碰撞的温度;有人刻意追求 “现代感”,将文字拆得支离破碎,反倒丢了汉字的本真。我总想起在殷墟看到的甲骨,占卜者用青铜刀刻字,笔画深浅不一,却带着先民对未知的敬畏;想起敦煌藏经洞的印泥,千年前的朱砂至今红艳,盖在经卷上,如跳动的火焰。篆刻的生命力,正在于它能穿越时空,让每个时代的人都能在石上读到属于自己的感动。去年在乡下收得一方清代私塾先生的教书印,木质已朽,印面却光滑如镜,想来是每日盖印无数,竟将木质磨出了包浆 —— 那磨损的边缘里,藏着的是岁月的故事,是比任何巧思都动人的力量。

暮色渐浓时,常独坐案前,看灯光照在印石上,那些深浅不一的刀痕忽然活了过来。这方寸之间,能容下泰山的巍峨,能盛下江海的浩瀚,能藏下千年的心事,能开出刹那的繁花。刻刀落下的瞬间,其实是在与古人对话,与自己对话,与天地对话。年轻学子问我篆刻的秘诀,我指着案头的石头与刻刀:“哪有什么秘诀,不过是让心沉下来,让刀慢下来,听石头说话罢了。”

今夜月色正好,案头新收了块昌化石,红如鸡血,白如凝脂。取刀在石上轻划,听那 “沙沙” 声,竟如天籁。且刻一方 “明月入怀”,让这石上的乾坤,载着今夜的月色,去往懂它的人案头。